Resumo

Esta pesquisa analisa a dinâmica do contato inicial e o processo de tradução e hibridização entre grupos do sertão da Capitania da Bahia de Todos os Santos e os diversos colonos, missionários e autoridades que ali chegaram no final do século XVI e início do século XVII. O objetivo é também abordar a cultura política dos índios que vivem em missões jesuítas e franciscanas, onde se engajaram em resistência e negociação. A abordagem é a da Nova História Indígena, orientada para uma consciência histórica na qual os índios são sujeitos e não apenas vítimas. O sertão baiano sofreu um longo processo de colonização, envolvendo não apenas conquista, mas também múltiplas formas de reocupação. Foram diversas: a concessão de sesmarias como forma de distribuição de terras; a busca da pecuária como veículo de expansão para o interior; a busca de ouro e metais preciosos para adquirir riqueza; captura humana e comércio escravista de “negros da terra”, bem como de pessoas da Guiné; a insistência em novos sistemas de produção alimentar destinados tanto a garantir a auto-suficiência como a fixar os povos indígenas à terra. De diferentes maneiras, as missões eram entendidas como uma forma de “dominar” os gentios, ocupar territórios e assegurar a posse. Nas novas aldeias, pessoas de diferentes etnias indígenas misturaram-se entre si, e com colonos e missionários. Aprenderam novas práticas culturais e políticas, que usaram para negociar em prol dos seus próprios interesses, para resistir e para recriar as suas tradições e identidades.

Este trabalho consiste em uma analise das relações de contato e processo de tradução ou hibridização entre os grupos indígenas do sertão da Capitania da Bahia de todos os Santos e os agentes colonizadores durante a segunda metade do século XVII e início do XVIII. 1

Além da compreensão sobre como se articulou a complexa operação de tradução e organização dos símbolos, resultante do impacto e da socialização desses distintos agentes culturais, o objetivo desta pesquisa também é abordar as atuações política e as relações conflituosas entre os índios aldeados nas missões jesuíticas e franciscanas e os diversos agentes coloniais.

Os personagens deste estudo são os índios do Sertão das Jacobinas da segunda metade do século XVII e inicio do XVIII. Sujeitos que não foram vitimas nem heróis o tempo todo, mas que se situavam numa zona de indefinição entre os dois papéis.

Fazendo alianças com africanos, crioulos, mulatos, mamelucos, cafuzos; escravos, libertos ou livres; outros grupos indígenas e até mesmo “gente branca”, os índios afirmavam sua autonomia, direitos e interesses.

A Nova História Indígena é a tendência responsável na historiografia americana e brasileira pela percepção de uma política e consciência histórica em que os índios são sujeitos e não apenas vitimas, e também por indicar novas direções para pesquisas em história social e cultural dos ‘‘povos tradicionais’’ ou grupos étnicos subalternos.

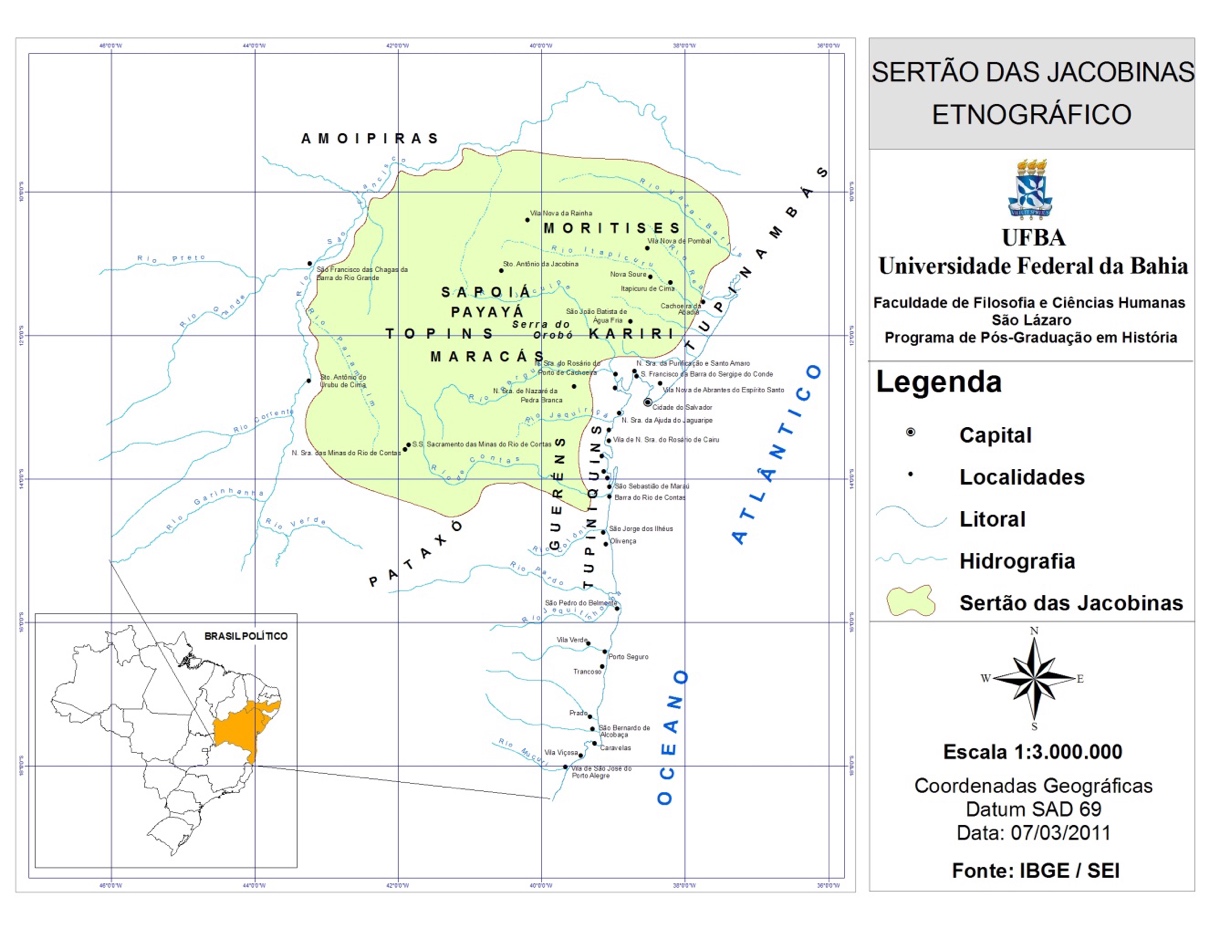

A história dos povos indígenas que viviam e vivem nos sertões da Bahia, especificamente no Sertão das Jacobinas, que atualmente corresponde à Chapada Diamantina e seu Piemonte, consistem em um tema e regiões pouco estudadas na historiografia e nas instituições de ensino da Educação Básica e Superior.

As trajetórias dos índios no Sertão das Jacobinas (Chapada Diamantina e seu Piemonte) se configuram como uma história descontínua, repleta de lacunas e, no quesito documental, bastante fragmentada. São variadas as histórias das experiências de diversos povos, famílias e indivíduos que se dispersaram ou se estabeleceram no interior dessa vasta região.

Esta região era habitada nos séculos XVI, XVII e XVIII por grupos étnicos indígenas como os Payayá, Sapoiá, Moritises, Maracás, Caimbés, Topins. Os sertões da Bahia sofreram um longo processo de conquista colonizadora e de re-ocupação.

SANTOS, Solon N. A. dos. Conquista e Resistência dos Payayá no Sertão das Jacobinas: tapuia, tupi, colonos e missionários (1651-1706). Dissertação de Mestrado. Salvador: Programa de Pós-graduação em História: FFCH-UFBA, 2011. p. 38.

Os grupos indígenas integrados à Colônia portuguesa tornaram-se índios aldeados e passaram a desempenhar diferentes papéis na sociedade colonial em formação.

A historiografia sobre o sertão baiano, produzida por memorialistas, atribui às famílias poderosas regionais e locais a responsabilidade pela expansão do território. Contudo, esta versão omite a participação das populações indígenas e negras. Nos sertões da Capitania da Bahia, assim como nas demais regiões da colônia, a ocupação e povoamento assentaram-se na concessão de sesmarias como meio de distribuição de terras; na pecuária como móvel de expansão para o interior; na cata de ouro e metais preciosos para aquisição de riquezas e de negros da terra e de Guiné para o trabalho compulsório; na utilização da produção de alimentos como garantia de auto abastecimento e fixação do homem à terra e na atuação das missões como forma de ‘dominar’ os gentios, ocupar e assegurar possessões.

No processo de conquista e ocupação do Sertão da Bahia, na segunda metade do século XVII e início do XVIII, foram movidas guerras e alianças com diversos povos indígenas e se estabeleceram fazendas pecuaristas com criados e escravizados africanos, crioulos e mestiços ao longo dos grandes e médios rios e seus afluentes.

Os primeiros re-povoadores do sertão não foram os proprietários das terras (sesmarias), mas seus escravos e agregados. Diante da vida apertada no sertão, tornou-se necessária para os colonos a utilização de utensílios do couro, além da adoção dos costumes e alimentos indígenas.

Os espaços culturais, geográficos e econômicos do Sertão da Bahia revelam-se como construções resultantes das complexas interações de conflitos e negociações entre múltiplos grupos indígenas, escravizados e libertos africanos, crioulos e mestiços, distintas ordens religiosas, diferentes e poderosos sesmeiros, sertanistas baianos e paulistas e autoridades coloniais. Este estudo evidencia que a colonização luso-brasileira avançava de acordo com as possibilidades dadas pelas alianças com os índios, pela sua capacidade reativa e pelos interesses de diversos agentes coloniais.

A “Guerra dos Bárbaros” no Recôncavo e Sertão das Jacobinas, muito mais do que um extermínio indígena para a expansão do projeto colonial pelo sertão, foi um complexo quadro de relações culturais e de poder entre os agentes coloniais e os índios chamados “tapuias”. O papel histórico dos Payayá nestes conflitos, longe de ser o de vítimas mudas e passivas, foi o de sujeitos que diante de certas circunstâncias combateram, enganaram e se aliaram aos colonos luso-brasileiros, atendendo aos seus interesses e possibilidades de sobrevivência.

Após a Guerra dos Bárbaros no Sertão das Jacobinas, as possibilidades de dispersão dos diversos grupos indígenas eram as “fugas para o mato”, e os aldeamentos missionários (jesuíticos, franciscanos, capuchinhos, carmelitas), régios ou os administrados por particulares.

Igreja da Missão do Bom Jesus da Glória in Jacobina, Bahia, Brazil, 2006. Photograph by Alex Félix, courtesy of Valter Oliveira.

A ocupação e uso da terra de forma privada e comunal, a instalação das fazendas e a expansão curraleira, a mineração do salitre e do ouro, a ação de missionários e a fundação de distritos, freguesias, vilas e comarca condicionaram o longo processo de construção colonial do Sertão da Bahia.

As questões da exploração do seu trabalho nas minas de ouro, de salitre e condução das boiadas e a consequente diminuição demográfica nos aldeamentos ocasionaram diversos confrontos entre índios, missionários, colonos e autoridades.

No interior dos aldeamentos, as diversas etnias indígenas misturadas entre si, mas também com colonos e missionários, aprenderam novas práticas culturais e políticas que lhes possibilitaram negociar pelos seus próprios interesses.

Enquanto espaço de interação social e resistência indígena, as aldeias possibilitaram aos índios oportunidades de adaptar-se à Colônia, recriando suas tradições e identidades. As presenças de elementos tirados do cristianismo nas narrativas sagradas e rituais indígenas revelam traduções recíprocas entre indígenas e missionários. Os índios aldeados aprendem a negociar nos termos da sociedade colonial e se tornam agentes de reivindicações fundamentais, recriando suas identidades.

A documentação analisada revela o processo de tradução e mediação pelo qual os índios e missionários projetaram as suas respectivas imagens e universos simbólicos e que, na condição de aldeados, os índios passaram a constituir categoria social genérica, imposta pelos colonizadores, mas apropriada por eles e construída no processo de sua interação e experiência histórica com os diferentes agentes sociais da Colônia.

Por fim, com um manancial de informações, fontes, referências e recentes produções de conhecimento que apresentam os índios como agentes e protagonistas do processo histórico de re-ocupação e povoamento dos sertões da Bahia pretendemos apontar as possibilidades de pesquisa e ensino das histórias dos povos indígenas na Educação Básica e Superior dessa vasta região do interior da Bahia.

Referencias:

Bahia, Governo do Estado da. SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. 2001. Evolução territorial e administrativa do Estado da Bahia: um breve histórico. Salvador: SEI.

Cunha, Manuela (org). 1992. História do Índio no Brasil. 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras.

Dantas, Beatriz G., Sampaio, José A. L., Carvalho, Maria Rosário G. de. 1992.

“Os povos indígenas no Nordeste brasileiro: um esboço histórico”. In: Cunha, Manuela C. História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras.

Monteiro, John. 2001. “Tupis, Tapuias e Historiadores. Estudos de História Indígena e do Indigenismo.” Tese de Livre Docência. Campinas: Unicamp.

Ott, Carlos. 1993. As culturas pré-históricas da Bahia: a cultura material. Salvador: Bigraf.

Ott, Carlos. 1944. “Os elementos culturais da pescaria baiana.” In: Boletim do Museu Nacional. Nº 4. Rio de Janeiro, 30 de outubro.

Ott, Carlos. 1958. Pré-História da Bahia*.* Bahia: Publicações da Universidade da Bahia.

Paraiso, Maria Hilda Baqueiro. 1985. Os Kiriri Sapuyá de Pedra Branca. Salvador: UFBA.

Perrone-Moisés, Beatriz. 1992. “Índios livres e índios escravos: Os princípios da legislação indigenista do período colonial (séculos XVI a XVIII)”, in: Cunha, Manuela Carneiro da (org.). História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras.

Pompa, Cristina. 2003. Religião como tradução: missionários, Tupi e Tapuia no Brasil colonial. Bauru: EDUSC/ANPOCS.

Puntoni, Pedro. 2002. A Guerra dos Bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão. Nordeste do Brasil, 1650-1720. São Paulo: Hucitec-EDUSP; FAPESP.

Reis, João José & Silva, Eduardo. 1989. Negociação e Conflito: a resistência negra no Brasil Escravista. São Paulo: Companhia das Letras.

Santos, Solon N. A. dos. 2011. “Conquista e Resistência dos Payayá no Sertão das Jacobinas: tapuia, tupi, colonos e missionários (1651-1706).” Dissertação de Mestrado. Salvador: Programa de Pós-graduação em História. FFCH-UFBA.

Com agradecimentos especiais à minha orientadora Dra. Maria Hilda Baqueiro Paraíso, à professora doutora Ann Farnsworth-Alvear, à Penn-Mellon Just Futures Initiative “Dispossessions in the Americas” pelo apoio na participação no Ethnohistory Workshop na University of Pennsylvania, UPENN, Philadelphia, Estados Unidos. E à FAPESB pelo apoio na pesquisa a partir do projeto Escravidão, sociedade e economia na vila de Jacobina (séculos XVIII e XIX), coordenado pelo professor doutor Jackson Ferreira. ↩︎