Resumen

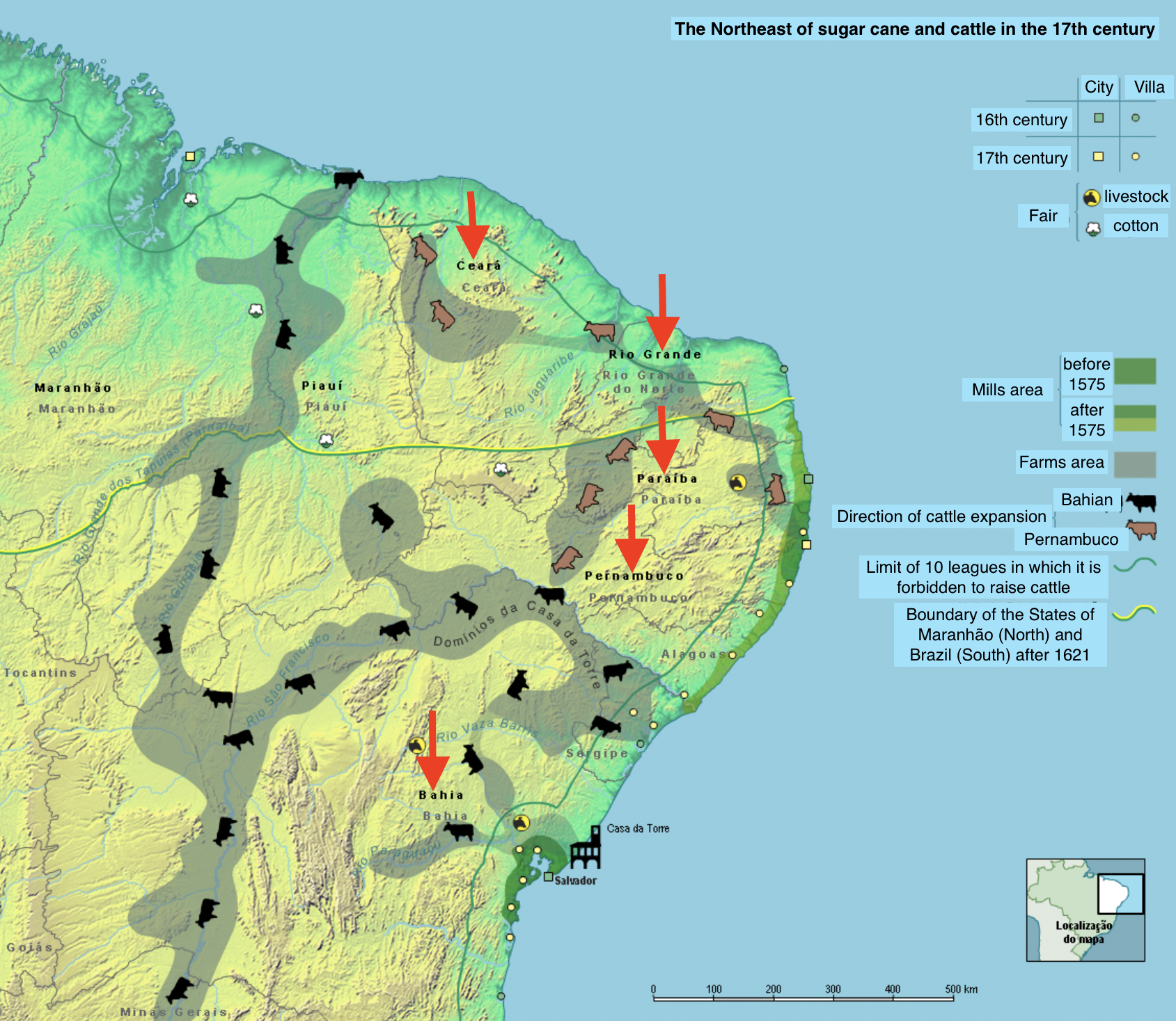

Sin negar la violencia perpetrada contra los pueblos indígenas y las altas tasas de mortalidad de la llamada “Guerra de los Bárbaros”, este ensayo apunta a desmitificar la noción (presente en la historiografía y en las fuentes primarias) de que los indígenas del nordeste de Brasil fueron exterminados. Hasta hace poco, en documentos oficiales y censos demográficos, algunos estados del nordeste brasileño negaban la presencia de indígenas, como era el caso de Rio Grande do Norte y Piauí. En el análisis de las fuentes documentales de archivo, sin embargo, encontramos significados alternativos de “exterminio” utilizados durante la “Guerra de los Bárbaros”. En ocasiones, el término se entendía como un movimiento forzado para despojar a los indígenas de sus tierras y utilizarlos como cautivos en otras capitanías brasileñas, y no como un genocidio a gran escala, como se suele suponer. Este ensayo sostiene que estas guerras funcionaron como medio de cooptación de la mano de obra indígena y, sobre todo, pretende desechar la idea de que todos los indígenas de la región fueron asesinados.En la segunda mitad del siglo XVII, el actual nordeste de Brasil fue escenario de varios conflictos bélicos entre los pueblos indígenas que habitaban estos territorios y los colonizadores europeos que pretendían impulsar la ganadería desde el litoral hacia el interior. Los enfrentamientos comenzaron en el Recôncavo bahiano, hacia 1650, y pronto se extendieron a otras capitanías, pasando por el interior de Pernambuco, Paraíba y Rio Grande do Norte y llegando a Ceará entre 1680 y 1720, como lo muestra el mapa a continuación. En las fuentes documentales, estos conflictos fueron identificados colectivamente por los colonizadores como la “Guerra de los Bárbaros”, nombre también adoptado en la historiografía.

Figura 2: Mapa “El Nordeste de Caña de Azúcar y Ganado en el siglo XVII”, en Atlas Histórico do Brasil, traducido al inglés por el autor. Versión original disponible en: https://atlas.fgv.br/marcos/caminhos-do-gado/mapas/o-nordeste-da-cana-e-do-gado-no-seculo-17

En primer lugar, la expresión “Guerra de los Bárbaros” debe ser problematizada, ante todo porque aplica el estigma de la barbarie a los pueblos indígenas. Una cuestión secundaria surge de la connotación de que, por ser “bárbaros”, estos pueblos debían ser exterminados en este conflicto. Tal implicancia debe ser cuestionada. En el extracto que figura a continuación, un destacado historiador de este conflicto, Pedro Puntoni, afirma que la guerra en las tierras atrasadas del Nordeste colonial fue una guerra de exterminio y no una guerra para conquistar trabajadores:

“En el interior del norte, por el contrario, por razones estructurales que tienen que ver con la evolución de esta economía y el proceso colonizador, lejos de ser guerras de conquista o guerras para producir la sumisión de nuevos trabajadores aptos para el manejo del ganado, las guerras contra los indios en esta época tendieron a ser guerras de exterminio, de limpieza territorial”.1

Sin embargo, nuevas investigaciones revelan precisamente lo contrario: Los indígenas eran obligados a realizar trabajos coloniales, y la idea de “exterminio” tenía un significado diferente. Las actas de la Junta das Missões de Pernambuco, así como las cartas, órdenes y decretos emitidos por el gobernador de Pernambuco entre 1712 y 1715, han sido recopiladas en un libro (abajo), y ofrecen pistas para repensar la idea de “exterminio” en el contexto de la guerra.

Figura 3*: Actas de la Junta das Missões de Pernambuco*, portada. Biblioteca Nacional de Lisboa, Colección Pombalina, Cod. 115.

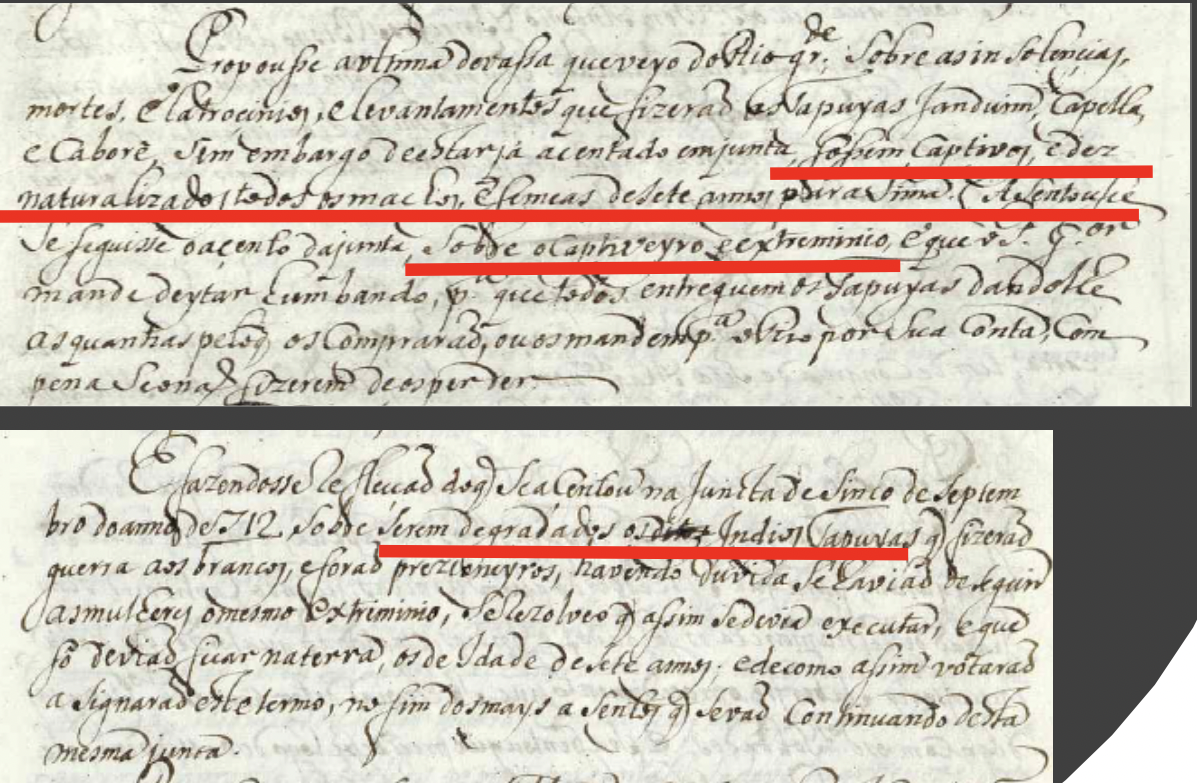

La Junta das Missões de Pernambuco fue una institución creada en 1681 por el rey Pedro II para agilizar la toma de decisiones en materia de evangelización y conquista de los indígenas del Nordeste colonial. La Junta se reunía periódicamente en presencia del gobernador de Pernambuco, su secretario, el obispo y los demás ministros y prelados. Una de las principales tareas de la Junta era juzgar la justicia de la guerra contra los indígenas, así como su cautiverio. En una de sus órdenes, la Junta decidió lo siguiente (Figura 4):

“Todos los hombres y mujeres de siete años en adelante debían ser capturados y desnaturalizados. Se acordó que la decisión de la Junta sobre cautiverio y exterminio fuera obedecida… hasta Río [de Janeiro]”.

Figura 4: Acta de la Junta das Missões de Pernambuco, 8 de julio, 1713. Biblioteca Nacional de Lisboa, Colección Pombalina, Cod. 115, fl. 40v.

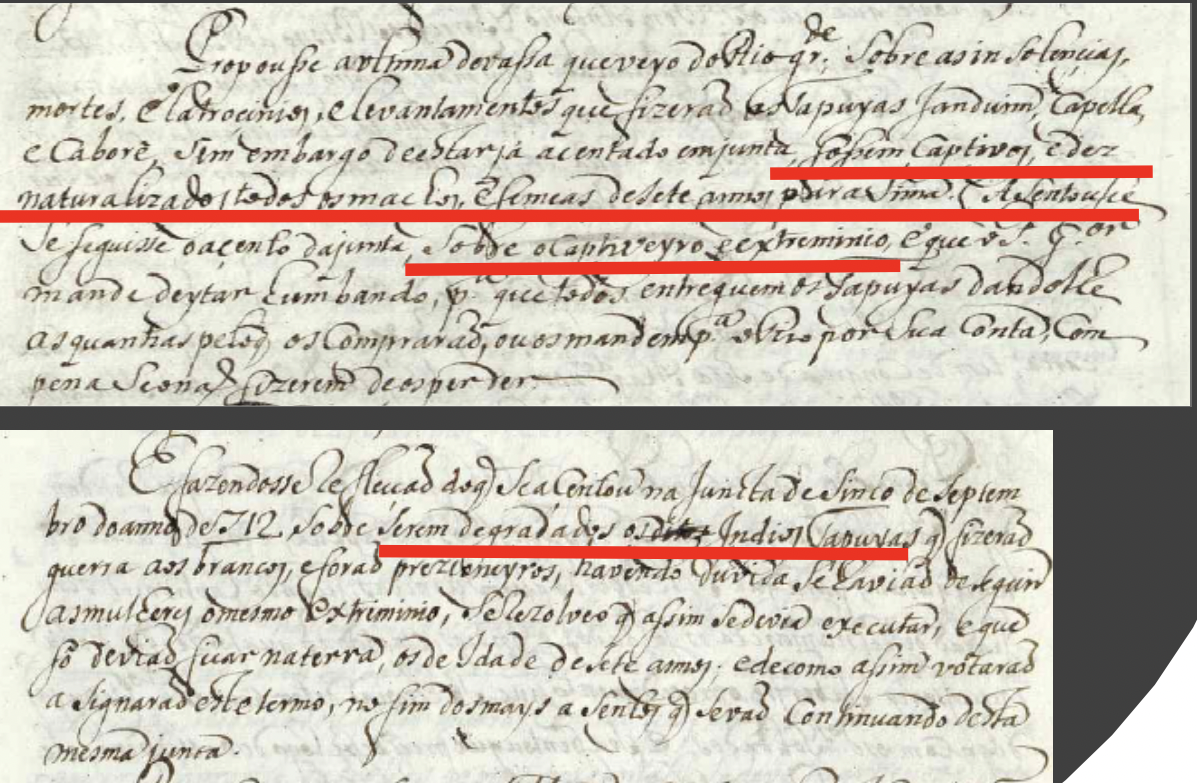

En otra reunión de la Junta, cuatro meses antes de que se emitiera la orden de cautiverio y exterminio arriba mencionada (para Río de Janeiro), la institución ya había determinado que esos mismos indígenas involucrados en la guerra debían ser “deportados” y que las mujeres también debían ser “exterminadas” (Figura 5).

“Reflexionando sobre lo acordado en la Junta de 5 de septiembre de 1712, acerca del destierro de los indios tapuías que hicieron la guerra a los blancos y fueron tomados prisioneros, y dudando si las mujeres debían ser exterminadas de la misma manera, se decidió que así fuera.”

Figura 5: Acta de la Junta das Missões de Pernambuco, 3 de abril, 1713. Biblioteca Nacional de Lisboa, Colección Pombalina, Cod. 115, fl. 36v.

Es decir, en un momento “exterminio” se utiliza como sinónimo de “desnaturalizar” y en otro como sinónimo de “degradar”, pero ambos tienen el significado de despojo territorial. En otra carta, fechada el 4 de abril de 1713, Félix José Machado, entonces gobernador de Pernambuco, informaba al Capitán Mayor de Río Grande que cumpliese lo acordado por la Junta: “que todas las Tapuias de las naciones Janduí, Capela y Caboré que hubiesen sido capturadas en esta guerra fueran tomadas cautivas y exterminadas en Río de Janeiro” en nombre del bien común y del buen servicio de Su Majestad.2

“Exterminio” se asocia más generalmente a la idea de destrucción de forma cruel o eliminación por muerte, como afirma el historiador Puntoni que les ocurrió a los indígenas en la “Guerra de los Bárbaros”. Sin embargo, otra acepción, menos conocida popularmente, es la expulsión de un grupo de su territorio o región. Cabe destacar que esta última definición ya había sido dada por el lexicólogo portugués Rafael Bluteau en su enciclopedia del siglo XVIII . Para Bluteau, “exterminio” se entendía como “destierro, expulsión de la propia tierra, de la patria, de la propia residencia. La destrucción a consecuencia de la cual se produce el exterminio, o la salida de los ciudadanos de las ciudades.” Siguiendo la definición de Bluteau, “exterminio” podría significar: “Echar fuera de los términos, límites, radios de alguna provincia, ciudad, desterrar, exterminar al turco de sus estados”.3

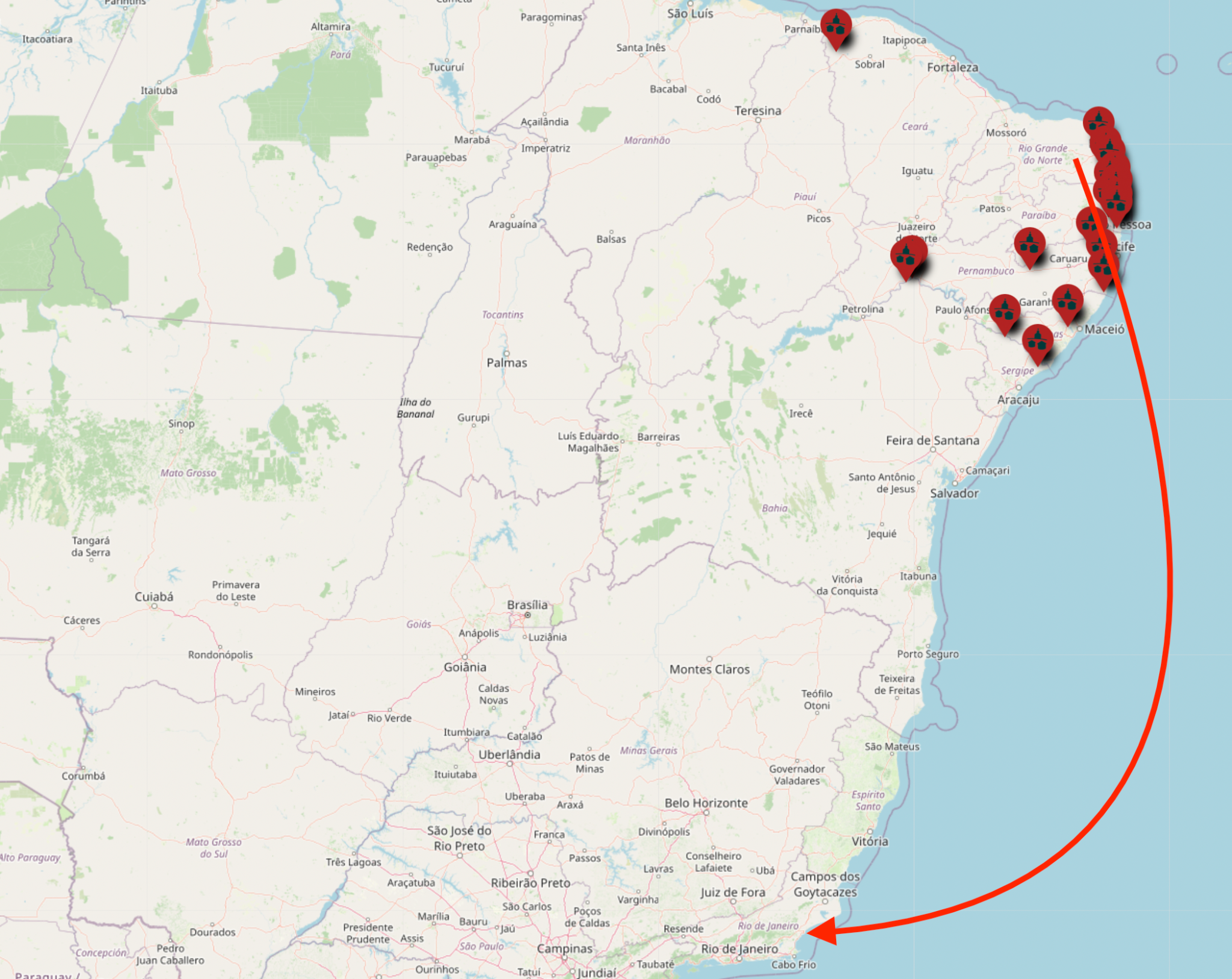

El 11 de julio de 1693, el obispo Matias de Figueiredo e Melo envió un informe al Vaticano describiendo la situación de la diócesis de Pernambuco, que incluía las aldeas y misiones del Nordeste colonial bajo su jurisdicción. En el caso de la orden de la Junta das Missões de Pernambuco, los indígenas de las etnias Janduí, Caboré y Capela debían ser retirados de la capitanía de Rio Grande do Norte y enviados a la capitanía de Rio de Janeiro, como se muestra en la Figura 6 a continuación.

Figura 6: Mapa basado en el “Relatório da Diocese de Pernambuco” (1693). Versión original disponible en: https://www.atlasindigena.org/post/1693-relat%C3%B3rio-da-diocese-de-pernambuco.

A través de este despojo territorial, los indígenas fueron posiblemente obligados a trabajar como cautivos en la capitanía de Río de Janeiro, y fueron desconectados política y socialmente de sus respectivos grupos y territorios en la capitanía de Río Grande do Norte, aproximadamente a 2.000 kilómetros de distancia.

Cabe destacar que la capitanía de Río de Janeiro era conocida como una región de intenso comercio de cautivos, incluso en el período colonial. Este comercio era realizado principalmente por sertanistas paulistas que estaban en la primera línea de batalla de la lucha contra los indígenas del Nordeste. Una orden emitida por el gobernador de Río de Janeiro, Duarte Teixeira Chaves, fechada el 7 de abril de 1684, por ejemplo, ordenaba a la gente de esta capitanía devolver a los indígenas capturados en el Río das Caravelas, en la capitanía de Porto Seguro, a los paulistas que los habían vendido.4

Por lo tanto, lejos de ser una guerra de destrucción total y de extinción de los pueblos indígenas, la llamada “Guerra de los Bárbaros”, funcionó como un proceso de eliminación de los indígenas como cautivos, ya que los conquistadores pretendían ocupar sus territorios después de la guerra. En este sentido, dentro del juego colonial, las especificidades de los contextos locales no permiten generalizar o decir que los indígenas fueron todos “exterminados” (o asesinados) en la guerra.

Incluso la propia comprensión de “exterminio” (que, en el contexto utilizado por la Junta, difiere de la noción de matanza) refuerza una idea de expolio territorial, una faceta no observada generalmente. Este proceso de traslado forzoso no implicaría necesariamente la muerte ni impediría la posibilidad de resistencia, huida o territorialización en el nuevo destino.

Además, la historiografía reciente ha señalado cada vez más las negociaciones y la agencia de los pueblos indígenas en estas guerras, como la firma de acuerdos de paz o la toma de posiciones militares junto a los propios portugueses. En algunos casos, se trataba de guerras entre indígenas de diferentes etnias —y, además, no sólo de guerras, sino también de desplazamientos de prisioneros, como en el cuadro de Jean-Baptiste Debret de la Figura 1. Por lo tanto, la interpretación de “exterminio” que aquí se presenta no resta peso a la violencia sufrida por los indígenas. Por el contrario, refuerza la necesidad de examinar más de cerca la complejidad del periodo colonial, especialmente desde el punto de vista de los propios indígenas, siempre que sea posible.

Referencias

ATLAS do Pernambuco Indígena. Mapa basado en “Relatório da Diocese de Pernambuco” (1693), 2023.

BANDO do Governador do Rio de Janeiro, Against the people who bought Indians. April 7, 1684. ANRJ, Codex 77, vol. 1.

BLUTEAU, Rafael. Dicionário da língua portuguesa composto pelo padre D. Rafael Bluteau, reformado, e acrescentado por Antonio de Moraes Silva natural do Rio de Janeiro. Lisboa: Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789.

DEBRET, Jean-Baptiste. Índios soldados da província de Curitiba escoltando prisioneiros nativos, 1834, 21 x 32,5 cm, Coleção Brasiliana, Pinacoteca do Estado de São Paulo, disponible en línea en Atlas Histórico do Brasil.

FUNDAÇÃO Getúlio Vargas. Caminhos do Gado, Mapa de “The Northeast of Sugarcane and Cattle in the 17th century”. Disponible en línea en Atlas Histórico do Brasil, 2023.

Minutes of the Junta das Missões de Pernambuco. Biblioteca Nacional de Lisboa, Colección Pombalina, Códice 115.

PUNTONI, Pedro. A Guerra dos Bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão do nordeste do Brasil, 1650-1720. São Paulo: Hucitec/Edusp, 2002.

Traducido al inglés por el autor. Cf. Puntoni, 2002, 45-46. ↩︎

Acta de la Junta das Missões de Pernambuco, 4 de abri, 1713. Biblioteca Nacional de Lisboa, Colección Pombalina, Cod. 115, fl.210. ↩︎

BLUTEAU, Rafael. Dicionário da língua portuguesa composto pelo padre D. Rafael Bluteau, reformado, e acrescentado por Antonio de Moraes Silva natural do Rio de Janeiro. Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789, p. 588. Disponible en: https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/5413. ↩︎

Bando do Governador do Rio de Janeiro, Against the people who bought Indians. 7 de abril de 1684. ANRJ, códice 77, vol. 1, fl. 161v. ↩︎