Resumen

Esta investigación analiza la dinámica del contacto inicial y del proceso de traducción e hibridación entre los grupos del Sertão (región interior) de la Capitanía de Bahía de Todos los Santos y los diversos colonos, misioneros y autoridades que llegaron a ese lugar a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. El objetivo también pretende abordar la cultura política de los indígenas que vivían en las misiones jesuíticas y franciscanas, donde ejercían la resistencia y la negociación. El enfoque es el de la Nueva Historia Indígena, orientada hacia una conciencia histórica en la que los indígenas son sujetos y no sólo víctimas. El interior bahiano sufrió un extenso proceso de colonización, que implicó no sólo la conquista, sino también varias formas de re-ocupación. Fueron diversas e incluyeron: la concesión de “sesmarías” como método de distribución de tierras; la búsqueda de ganado como medio de expansión hacia el interior; la búsqueda de oro y metales preciosos para la obtención de riquezas; la captura humana y el comercio de esclavos de “negros de la tierra”, así como de personas procedentes de Guinea; la insistencia en nuevos sistemas de producción alimenticia destinados tanto a garantizar la autosuficiencia como a afianzar a los pueblos indígenas a la tierra. De diferentes maneras, las misiones se consideraron una forma de “dominar” a los gentiles, ocupando territorios y asegurando la propiedad. En las nuevas aldeas, personas de diferentes etnias indígenas se mezclaron entre sí, e incluso con colonos y misioneros. Aprendieron nuevas prácticas culturales y políticas, que utilizaron para negociar en pro de sus propios intereses, para resistir, así como recrear sus tradiciones e identidades.

Este trabajo consiste en un análisis de las relaciones de contacto y del proceso de traducción o hibridación entre los grupos indígenas del interior (Sertão) de la Capitanía de Bahía de todos los Santos y los agentes colonizadores durante la segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo XVIII. 1

Además de lograr la comprensión sobre cómo se articuló la compleja operación de traducción y organización de los símbolos, y como resultado del impacto y de la socialización de estos diversos agentes culturales, el objetivo de esta investigación también consiste en abordar las acciones políticas y relaciones conflictivas entre los indígenas asentados en las misiones jesuíticas y franciscanas y los diversos agentes coloniales.

Los personajes de este estudio son los indígenas del Sertão das Jacobinas en la segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo XVIII; sujetos que no fueron ni víctimas ni héroes en todo momento, sino que se situaron en una zona de incertidumbre entre ambos roles.

Al realizar alianzas con africanos, criollos, mulatos, mamelucos, cafuzos; esclavos, libertos o libres, otros grupos indígenas e incluso con “gente blanca”, los indígenas afirmaban su autonomía, sus derechos y sus intereses.

La Nueva Historia Indígena es la corriente responsable, dentro la historiografía americana y brasileña, de la percepción de una política y conciencia histórica en la que los indígenas son sujetos y no sólo víctimas, así como de indicar nuevas direcciones para la investigación de la historia social y cultural de los “pueblos tradicionales” o grupos étnicos subalternos.

La historia de los pueblos indígenas que vivieron y viven en el interior de Bahía, específicamente en el Sertão das Jacobinas, que actualmente corresponde a la Chapada** Diamantina y su Piamonte, es un tema y una región poco estudiados en la historiografía y en las instituciones de enseñanza básica y superior.

Las trayectorias de los indios en el Sertão das Jacobinas (Chapada Diamantina y su Piamonte) se configuran como una historia discontinua, repleta de lagunas y, en términos documentales, bastante fragmentada. Los relatos de las experiencias de diversos pueblos, familias e individuos que se dispersaron o se asentaron en el interior de esta vasta región son muy variados.

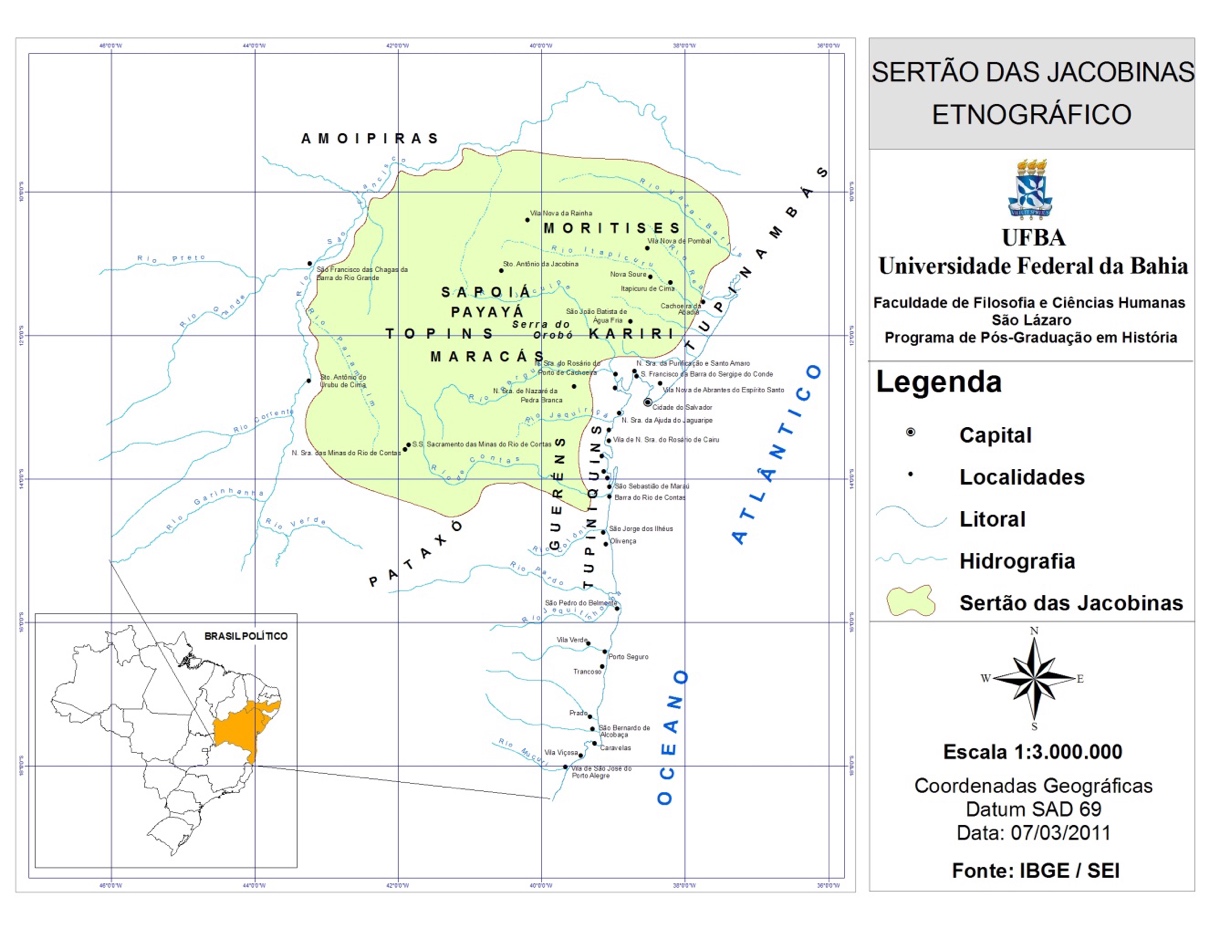

En los siglos XVI, XVII y XVIII, esta región estuvo habitada por etnias indígenas como los payayá, los sapoiá, los moritises, los maracás, los caimbés y los topins. La región del sertão de Bahía sufrió un largo proceso de conquista colonizadora y de re-ocupación.

Mapa etnográfico del Sertão das Jacobinas. En Santos, Solon Natalicio Araujo dos. “Conquista y Resistencia de los Payayá en el Interior de las Jacobinas: Tapuia, Tupi, colonos y misioneros (1651-1706)”. Tesis de Maestría. Salvador: Programa de Posgrado en Historia: FFCH-UFBA, 2011. p. 38.

Los grupos indígenas integrados a la Colonia portuguesa se convirtieron en indígenas de aldea y pasaron a desempeñar diferentes roles en la sociedad colonial en formación.

La historiografía sobre el interior bahiano, producida por los memorialistas, atribuye la responsabilidad de la expansión del territorio a familias poderosas regionales y locales. Sin embargo, esta versión omite la participación de las poblaciones indígenas y negras. En el interior de la Capitanía de Bahía, así como en las demás regiones de la colonia, la ocupación y los asentamientos se basaron en la concesión de “sesmarías” como medio de distribución de la tierra; en la ganadería como móvil de expansión hacia el interior; en la búsqueda de oro y metales preciosos para la obtención de riquezas y de negros de la tierra y Guinea para el trabajo forzoso; en el uso de la producción alimenticia como garantía de autoabastecimiento y de arraigo del hombre a la tierra y en la actuación de las misiones como forma de “dominar” a los gentiles, al ocupar y asegurar posesiones.

En el proceso de conquista y ocupación del Sertão de Bahía, en la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII, se generaron guerras y alianzas con diversos pueblos indígenas y se establecieron haciendas ganaderas con criados y esclavos africanos, criollos y mestizos a lo largo de los grandes y medianos ríos y sus afluentes.

Los primeros repobladores del sertão no fueron los terratenientes (sesmarias), sino sus esclavos y siervos. Frente a la vida difícil en el interior, los colonos tuvieron que utilizar utensilios de cuero y adoptar costumbres y alimentos indígenas.

Los espacios culturales, geográficos y económicos del Sertão de Bahiano se destacan como construcciones resultantes de las complejas interacciones de conflictos y negociaciones entre varios grupos indígenas, esclavizados y libertos africanos, criollos y mestizos, distintas órdenes religiosas, diferentes y poderosos terratenientes, “sertanistas” bahianos y paulistas y autoridades coloniales. Este estudio muestra que la colonización luso-brasileña avanzaba en función de las posibilidades que ofrecían las alianzas con los indígenas, su capacidad de reacción y los intereses de los diversos agentes coloniales.

La “Guerra de los Bárbaros” en el Recôncavo y Sertão das Jacobinas, mucho más que un exterminio indígena para la expansión del proyecto colonial hacia el interior fue un complejo entramado de relaciones culturales y de poder entre los agentes coloniales y los indígenas llamados “Tapuias”. El papel histórico de los payayá en estos conflictos, lejos de ser el de víctimas mudas y pasivas, fue el de sujetos que, ante determinadas circunstancias, lucharon, engañaron y se aliaron con los colonos luso-brasileños, en función de sus propios intereses y posibilidades de supervivencia.

Después de la Guerra de los Bárbaros en el Sertão das Jacobinas, las posibilidades de dispersión de los diversos grupos indígenas fueron las “fugas al monte” y las aldeas misioneras (jesuitas, franciscanos, capuchinos, carmelitas), reales o administradas por privados.

Iglesia de la Misión de Bom Jesus da Glória en Jacobina, Bahía , Brasil, 2006. Fotografía de Alex Félix, cortesía de Valter Oliveira.

La ocupación y el uso privado y comunitario de la tierra, el establecimiento de haciendas y la expansión de la ganadería, la extracción de salitre y oro, la labor de los misioneros y la fundación de distritos, parroquias, ciudades y condados condicionaron el largo proceso de construcción colonial en el Sertão de Bahía.

La explotación de la mano de obra en las minas de oro, salitre y ganadería, junto con el consiguiente declive demográfico en las aldeas, provocaron diversos enfrentamientos entre indígenas, misioneros, colonos y autoridades.

Al interior de los asentamientos, las diversas etnias indígenas se mezclaron entre sí, pero también con colonos y misioneros, y aprendieron nuevas prácticas culturales y políticas que les permitieron negociar en favor de sus propios intereses.

Como espacio de interacción social y de resistencia indígena, las aldeas otorgaron a los indígenas la oportunidad de adaptarse a la Colonia, recreando sus tradiciones e identidades. La presencia de elementos tomados del cristianismo en las narrativas sagradas y los rituales indígenas revela traducciones recíprocas entre indígenas y misioneros. Los indígenas asentados aprendieron a negociar dentro de los términos de la sociedad colonial y se convirtieron en agentes de reivindicaciones fundamentales, recreando así sus identidades.

La documentación analizada revela el proceso de traducción y mediación a través del cual los indígenas y misioneros proyectaron sus respectivas imágenes y universos simbólicos y que, en la condición de aldeanos, los indígenas pasaron a constituir una categoría social genérica, impuesta por los colonizadores, aunque apropiada por ellos y construida en el proceso de su interacción y experiencia histórica con los diferentes agentes sociales de la Colonia.

Finalmente, con una gran riqueza de información, fuentes, referencias y producciones recientes de conocimiento que presentan a los indígenas como agentes y protagonistas del proceso histórico de re-ocupación y poblamiento del Sertão de Bahía, pretendemos señalar las posibilidades de investigación y enseñanza de las historias de los pueblos indígenas en la Educación Básica y Superior en esta vasta región del interior de Bahía.

Referencias:

Bahia, Governo do Estado da. SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. 2001. Evolução territorial e administrativa do Estado da Bahia: um breve histórico. Salvador: SEI.

Cunha, Manuela (org). 1992. História do Índio no Brasil. 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras.

Dantas, Beatriz G., Sampaio, José A. L., Carvalho, Maria Rosário G. de. 1992.

“Os povos indígenas no Nordeste brasileiro: um esboço histórico”. In: Cunha, Manuela C. História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras.

Monteiro, John. 2001. “Tupis, Tapuias e Historiadores. Estudos de História Indígena e do Indigenismo.” Tese de Livre Docência. Campinas: Unicamp.

Ott, Carlos. 1993. As culturas pré-históricas da Bahia: a cultura material. Salvador: Bigraf.

Ott, Carlos. 1944. “Os elementos culturais da pescaria baiana.” In: Boletim do Museu Nacional. Nº 4. Rio de Janeiro, 30 de octubre.

Ott, Carlos. 1958. Pré-História da Bahia*.* Bahia: Publicações da Universidade da Bahia.

Paraiso, Maria Hilda Baqueiro. 1985. Os Kiriri Sapuyá de Pedra Branca. Salvador: UFBA.

Perrone-Moisés, Beatriz. 1992. “Índios livres e índios escravos: Os princípios da legislação indigenista do período colonial (séculos XVI a XVIII)”, in: Cunha, Manuela Carneiro da (org.). História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras.

Pompa, Cristina. 2003. Religião como tradução: missionários, Tupi e Tapuia no Brasil colonial. Bauru: EDUSC/ANPOCS.

Puntoni, Pedro. 2002. A Guerra dos Bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão. Nordeste do Brasil, 1650-1720. São Paulo: Hucitec-EDUSP; FAPESP.

Reis, João José & Silva, Eduardo. 1989. Negociação e Conflito: a resistência negra no Brasil Escravista. São Paulo: Companhia das Letras.

Santos, Solon N. A. dos. 2011. “Conquista e Resistência dos Payayá no Sertão das Jacobinas: tapuia, tupi, colonos e missionários (1651-1706).” Disertación de Maestría. Salvador: Programa de Posgrado en Historia. FFCH-UFBA.

*Nota del traductor: El Sertão es una región geográfica semiárida brasileña del nordeste del país con características propias ambientales y socioculturales.

**Nota del traductor: La Chapada es una formación rocosa elevada con una porción plana en la parte superior.

Con un agradecimiento especial a mi asesora, la Dra. Maria Hilda Baqueiro Paraíso, a la Dra. Ann Farnsworth-Alvear, a la iniciativa Penn-Mellon Just Futures “Dispossessions in the Americas” por su apoyo para mi participación en el Ethnohistory Workshop en la Universidad de Pensilvania (UPenn), Filadelfia, Estados Unidos, y a FAPESB por el apoyo a la investigación en el marco del proyecto Escravidão, sociedade e economia na vila de Jacobina (séculos XVIII e XIX), coordinado por el Dr. Jackson Ferreira. ↩︎